LES ARTICLES SUR L'ASIE

Chine

Des camps d’internement pour les Ouïghours, minorité musulmane persécutée par le gouvernement chinois depuis le début des années 2000

Depuis quelques années, la Chine a instauré une politique d’internement et d’assimilation forcée des Ouïghours, dans l’État du Xinjiang au nord-ouest de la Chine.  D’abord cachés à la communauté internationale, ces camps ont été progressivement découverts depuis trois ans, grâce aux témoignages d’anciens prisonniers libérés ou évadés, à des documents internes divulgués et à des images aériennes de ces camps. L’État chinois les justifie comme étant des centres d’éducation et de formation, mais ces camps comptent parmi les plus grands internements de masse au monde, avec plus de 1,8 millions de Ouïghours détenus selon les chiffres évoqués par diverses organisations internationales. Ce système répressif fait subir à cette minorité ethnique une violence dont on commence seulement à prendre la pleine mesure.

D’abord cachés à la communauté internationale, ces camps ont été progressivement découverts depuis trois ans, grâce aux témoignages d’anciens prisonniers libérés ou évadés, à des documents internes divulgués et à des images aériennes de ces camps. L’État chinois les justifie comme étant des centres d’éducation et de formation, mais ces camps comptent parmi les plus grands internements de masse au monde, avec plus de 1,8 millions de Ouïghours détenus selon les chiffres évoqués par diverses organisations internationales. Ce système répressif fait subir à cette minorité ethnique une violence dont on commence seulement à prendre la pleine mesure.

D’abord cachés à la communauté internationale, ces camps ont été progressivement découverts depuis trois ans, grâce aux témoignages d’anciens prisonniers libérés ou évadés, à des documents internes divulgués et à des images aériennes de ces camps. L’État chinois les justifie comme étant des centres d’éducation et de formation, mais ces camps comptent parmi les plus grands internements de masse au monde, avec plus de 1,8 millions de Ouïghours détenus selon les chiffres évoqués par diverses organisations internationales. Ce système répressif fait subir à cette minorité ethnique une violence dont on commence seulement à prendre la pleine mesure.

D’abord cachés à la communauté internationale, ces camps ont été progressivement découverts depuis trois ans, grâce aux témoignages d’anciens prisonniers libérés ou évadés, à des documents internes divulgués et à des images aériennes de ces camps. L’État chinois les justifie comme étant des centres d’éducation et de formation, mais ces camps comptent parmi les plus grands internements de masse au monde, avec plus de 1,8 millions de Ouïghours détenus selon les chiffres évoqués par diverses organisations internationales. Ce système répressif fait subir à cette minorité ethnique une violence dont on commence seulement à prendre la pleine mesure. À travers ces mesures répressives, c’est la culture et l’identité des Ouïghours qui sont visées. Les camps d’internement permettent à l’État chinois d’imposer un apprentissage forcé du mandarin à la population locale, en même temps que, d’après des rapports parus en 2018, la langue ouïghoure est interdite au sein des écoles de la province. Dans le même sens, le gouvernement a mené la destruction de plusieurs cimetières ouïghours : plus de 40 auraient été rasés en seulement un an. On discerne progressivement une volonté systématique de couper la population autochtone de son passé pour le remplacer par la version agréée par le système pékinois ; plus généralement, d’assimiler la population locale à la culture majoritaire du pays.

Sous prétexte de lutter contre le terrorisme islamique qui frappe une grande partie du monde depuis les années 2000, le gouvernement met en place une politique de répression sévère de la pratique de l’islam dans le Xinjiang. De nombreuses mosquées ont été détruites récemment et les familles sont parfois forcées de livrer aux autorités les livres islamiques qu’elles possèdent ; dans certains cas on parle même d’apostasies forcées. C’est en réalité le rôle que peut jouer l’islam dans l’émergence d’une contestation politique que le pouvoir cherche à dompter. En outre, les rapports faits sur la réalité des camps d’internement mentionnent un lavage de cerveau visant à promouvoir l’adhésion au régime chinois, entre chants patriotiques au mandarin, et surveillance des propos des captifs.

Ce qui a réellement provoqué l’indignation de la communauté internationale, c’est bien évidemment les traitements humains infligés aux Ouïghours. On fait état de persécutions religieuses, consistant à forcer les détenus à ingérer de l’alcool et de la viande de porc, de choses interdites en islam. Plus généralement, les sévices moraux et physiques dont ces camps sont le cadre incluent : privation totale de liberté, travail forcé, insuffisance alimentaire, mépris de l’hygiène et de la santé dans les infrastructures, et même des passages à tabac pour les plus récalcitrants. Les détenus n’ont aucun accès à la communication pour garder contact avec leurs familles. Ces informations rassemblées petit à petit au gré des témoignages divers font apparaître une volonté de briser la population ouïghoure pour la rendre docile à la volonté de Pékin.

Les Ouïghours ont en effet une culture et une histoire clairement distincte du reste de la Chine. En effet, il s'agit de populations turciques et nomades qui se sont progressivement installées dans la région à partir de la fin du premier millénaire ; leur langue n’appartient donc pas à la famille chinoise. Comme la plupart des descendants de nomades turciques, ils sont de confession musulmane et représentent une interface entre la Chine et l’Asie centrale. Si, par le passé, des dynasties chinoises ont pu dominer militairement et politiquement la région, les Ouïghours revendiquent une légitimité en tant que population autochtone ; de fait, bien que la Chine Qing ait consolidé politiquement son pouvoir sur le Xinjiang au XIXe siècle, la population était restée dans son immense majorité ouïghoure. C’est seulement dans le cadre de la politique d’uniformisation voulue par Mao que, des années 50 aux années 70, le pouvoir central de Pékin envoie des Hans, l’ethnie majoritaire en Chine, par centaines de milliers pour peupler les villes du Xinjiang.

Ces différences identitaires ont été dans les dernières décennies un motif d’opposition politique voire de séparatisme de la part des Ouïghours. C’est ce qui semble avoir motivé le durcissement de la politique de Pékin dans la province, où les Hans sont désormais presque aussi nombreux que les Ouïghours. La Chine n’en est pas à son coup d’essai en matière d’uniformisation à marche forcée de sa population : au Tibet, c’est dès les années 50 que les persécutions ont eu lieu. En 1959, le Dalaï Lama, chef religieux de la majorité des tibétains, dénonçait déjà une volonté affichée du pouvoir de remplacer la population locale par des Hans. Les monastères bouddhistes au Tibet avaient été détruits en nombres pendant la Révolution Culturelle de 1966 à 1976 ; le Dalaï Lama lui-même est menacé d’emprisonnement s’il entre sur le territoire chinois et fait l’objet d’attaques répétées par le régime depuis des décennies. La Chine communiste, même après le virage libéral entamé dans les années 90, considère comme essentiel que tout son territoire soit habité par une population unie sinon uniformisée et disposée à obéir à l’autorité de l’État ; toute tradition perçue comme différente de l’identité chinoise majoritaire est en ce sens menacée.

Plus généralement, c’est une tendance longue de l’histoire de la Chine que cette propension à l’uniformisation. Venus initialement du littoral et de son arrière pays, les Hans ont progressivement annexé et colonisé les territoires voisins au cours des deux millénaires précédents. Si dans les marges intégrées à l’Empire chinois depuis longtemps, comme les provinces du Sud tels que le Yunnan ou le Guizhou, la population rurale continue de parler des langues non-chinoises et est répertoriée dans une des 55 ethnies minoritaires, la population urbaine et l’élite sont Hans. Même avant les mesures extrêmes prises par le pouvoir communiste, l’absorption par la culture et la population Han de ses voisines s’est faite en raison du poids démographique chinois : alors que la dernière dynastie impériale de Chine, les Qing, venaient de Mandchourie et parlaient le mandchou, au XXe siècle le mandchou était déjà quasiment éteint au profit du chinois. Le problème ouïghour s’inscrit donc dans une histoire longue de l’Empire chinois quoique sous une forme particulièrement extrême.

Hans ont progressivement annexé et colonisé les territoires voisins au cours des deux millénaires précédents. Si dans les marges intégrées à l’Empire chinois depuis longtemps, comme les provinces du Sud tels que le Yunnan ou le Guizhou, la population rurale continue de parler des langues non-chinoises et est répertoriée dans une des 55 ethnies minoritaires, la population urbaine et l’élite sont Hans. Même avant les mesures extrêmes prises par le pouvoir communiste, l’absorption par la culture et la population Han de ses voisines s’est faite en raison du poids démographique chinois : alors que la dernière dynastie impériale de Chine, les Qing, venaient de Mandchourie et parlaient le mandchou, au XXe siècle le mandchou était déjà quasiment éteint au profit du chinois. Le problème ouïghour s’inscrit donc dans une histoire longue de l’Empire chinois quoique sous une forme particulièrement extrême.

Hans ont progressivement annexé et colonisé les territoires voisins au cours des deux millénaires précédents. Si dans les marges intégrées à l’Empire chinois depuis longtemps, comme les provinces du Sud tels que le Yunnan ou le Guizhou, la population rurale continue de parler des langues non-chinoises et est répertoriée dans une des 55 ethnies minoritaires, la population urbaine et l’élite sont Hans. Même avant les mesures extrêmes prises par le pouvoir communiste, l’absorption par la culture et la population Han de ses voisines s’est faite en raison du poids démographique chinois : alors que la dernière dynastie impériale de Chine, les Qing, venaient de Mandchourie et parlaient le mandchou, au XXe siècle le mandchou était déjà quasiment éteint au profit du chinois. Le problème ouïghour s’inscrit donc dans une histoire longue de l’Empire chinois quoique sous une forme particulièrement extrême.

Hans ont progressivement annexé et colonisé les territoires voisins au cours des deux millénaires précédents. Si dans les marges intégrées à l’Empire chinois depuis longtemps, comme les provinces du Sud tels que le Yunnan ou le Guizhou, la population rurale continue de parler des langues non-chinoises et est répertoriée dans une des 55 ethnies minoritaires, la population urbaine et l’élite sont Hans. Même avant les mesures extrêmes prises par le pouvoir communiste, l’absorption par la culture et la population Han de ses voisines s’est faite en raison du poids démographique chinois : alors que la dernière dynastie impériale de Chine, les Qing, venaient de Mandchourie et parlaient le mandchou, au XXe siècle le mandchou était déjà quasiment éteint au profit du chinois. Le problème ouïghour s’inscrit donc dans une histoire longue de l’Empire chinois quoique sous une forme particulièrement extrême.Depuis les premières révélations concernant la situation en cours, la communauté internationale s’est emparée du problème. Des ONG, au premier rang desquelles Amnesty International, mènent des enquêtes et dénoncent régulièrement les traitement infligés au sein des camps d’internement. Alertés par la presse, les gouvernements occidentaux ont fait part à la Chine de leur inquiétude et demandent des comptes. Face à la grogne, la Chine a admis l’existence de « camps d’éducation et de formation », sans convaincre grand monde parmi ses détracteurs : Amnesty International a réaffirmé qu’il s’agissait bien de « lieux de sanction et de torture, [ et non ] pas d’apprentissage ». À l’inverse, des pays souvent accusés par l’Occident de violations des droits de l’homme, et notamment la Biélorussie, ont adressé leur soutien à la Chine, considérant qu’il s’agit d’un problème de lutte contre le terrorisme. Dans le monde musulman, seule la Turquie avait osé dans un premier temps dénoncer les agissements chinois avant de choisir le silence plus récemment : le poids géopolitique de la Chine est encore aujourd’hui son meilleur allié pour résister à la pression extérieure. Les Ouïghours pourraient se révéler comme l’un des prochains champs de bataille sur lesquels la Chine cherchera à imposer son hégémonie au reste de la planète.

Inde

La remise en cause de la citoyenneté des musulmans : une réforme en Inde suspectée de viser à exclure cette population en favorisant les autres minorités religieuses

En 2019, le premier ministre indien Narendra Modi, du BJP (Parti du Peuple Indien), faction nationaliste, propose un amendement à la loi sur la citoyenneté indienne dans lequel, contrairement à la version datant de 1955, est fait mention de l’appartenance religieuse des citoyens indiens. Prévu pour faciliter la naturalisation, c’est-à-dire l’attribution de la citoyenneté des Indiens, cet amendement provoque une forte polémique : en énumérant les minorités religieuses des pays voisins qui pourraient bénéficier d’une accélération du processus de naturalisation, le texte de l’amendement omet notoirement les musulmans. Depuis quelques mois, la population manifeste violemment dans différentes parties du pays et le gouvernement s’est attiré à l’issue de cette réforme les critiques de l’opposition et de la communauté internationale.

En 2019, le premier ministre indien Narendra Modi, du BJP (Parti du Peuple Indien), faction nationaliste, propose un amendement à la loi sur la citoyenneté indienne dans lequel, contrairement à la version datant de 1955, est fait mention de l’appartenance religieuse des citoyens indiens. Prévu pour faciliter la naturalisation, c’est-à-dire l’attribution de la citoyenneté des Indiens, cet amendement provoque une forte polémique : en énumérant les minorités religieuses des pays voisins qui pourraient bénéficier d’une accélération du processus de naturalisation, le texte de l’amendement omet notoirement les musulmans. Depuis quelques mois, la population manifeste violemment dans différentes parties du pays et le gouvernement s’est attiré à l’issue de cette réforme les critiques de l’opposition et de la communauté internationale. L’amendement proposé par le gouvernement prévoit que : « toute personne appartenant à la communauté hindoue, sikhe, bouddhiste, jaïne, parsie ou chrétienne de l’Afghanistan, du Bangladesh et du Pakistan, entrée en Inde au plus tard le 31 décembre 2014 (...) ne sera pas considérée comme migrant clandestin au regard de cet Acte ». La volonté affichée est de permettre aux minorités persécutées dans les pays musulmans de trouver refuge en Inde. Cette réforme facilite le processus de naturalisation de millions d’individus. Cependant, l'absence des musulmans dans les appartenances religieuses citées pose problème : les critiques se concentrent sur une volonté présumée de discriminer contre la population musulmane.

À titre d’exemple, entre 2014 et 2019, l’État d’Assam a procédé à une opération

À titre d’exemple, entre 2014 et 2019, l’État d’Assam a procédé à une opérationde recensement de la population pour repérer les immigrés illégaux, et notamment, dans cet État frontalier du Bangladesh, les immigrés venus du Bangladesh depuis l’indépendance de ce pays, en 1971. À l’issue de ces démarches, ce sont 1 900 000 résidents de l’État, jusqu’ici considérés comme citoyens, qui, n’ayant pas réussi à justifier leur ascendance indienne ou leur présence avant 1971, voient leur citoyenneté et leur présence en Assam remises en question. Cependant, alors que parmi ce nombre, 500 000 hindous pourraient conserver leur nationalité grâce à cette réforme, 700 000 musulmans risquent de la perdre, et sont par conséquent menacés de devenir apatrides. Afin de répondre aux multiples critiques, Narendra Modi, a tenté, sur les réseaux sociaux, de rassurer la population musulmane sur le fait que « rien ne peut leur enlever leurs droits, leur identité unique et leur belle culture ».  En outre, beaucoup dénoncent et contestent cet amendement jugé inconstitutionnel : en inscrivant l’appartenance religieuse parmi les critères d’acquisition de la citoyenneté, l’Inde tourne le dos à des décennies de sécularisme. Depuis 1976, en effet, le principe de laïcité est inscrit dans la Constitution indienne, garantissant une égalité devant la loi. Cette réforme se place donc en porte-à-faux avec les fondements de l’État indien. Or, avec le soutien d’une solide majorité dans les deux chambres du Parlement indien, le BJP a réussi à faire rentrer cet amendement en vigueur début 2020. Depuis quelques mois, des manifestations opposées à la loi ont dégénéré, causant de nombreux heurts entraînant la mort de dizaines de personnes.

En outre, beaucoup dénoncent et contestent cet amendement jugé inconstitutionnel : en inscrivant l’appartenance religieuse parmi les critères d’acquisition de la citoyenneté, l’Inde tourne le dos à des décennies de sécularisme. Depuis 1976, en effet, le principe de laïcité est inscrit dans la Constitution indienne, garantissant une égalité devant la loi. Cette réforme se place donc en porte-à-faux avec les fondements de l’État indien. Or, avec le soutien d’une solide majorité dans les deux chambres du Parlement indien, le BJP a réussi à faire rentrer cet amendement en vigueur début 2020. Depuis quelques mois, des manifestations opposées à la loi ont dégénéré, causant de nombreux heurts entraînant la mort de dizaines de personnes.

En outre, beaucoup dénoncent et contestent cet amendement jugé inconstitutionnel : en inscrivant l’appartenance religieuse parmi les critères d’acquisition de la citoyenneté, l’Inde tourne le dos à des décennies de sécularisme. Depuis 1976, en effet, le principe de laïcité est inscrit dans la Constitution indienne, garantissant une égalité devant la loi. Cette réforme se place donc en porte-à-faux avec les fondements de l’État indien. Or, avec le soutien d’une solide majorité dans les deux chambres du Parlement indien, le BJP a réussi à faire rentrer cet amendement en vigueur début 2020. Depuis quelques mois, des manifestations opposées à la loi ont dégénéré, causant de nombreux heurts entraînant la mort de dizaines de personnes.

En outre, beaucoup dénoncent et contestent cet amendement jugé inconstitutionnel : en inscrivant l’appartenance religieuse parmi les critères d’acquisition de la citoyenneté, l’Inde tourne le dos à des décennies de sécularisme. Depuis 1976, en effet, le principe de laïcité est inscrit dans la Constitution indienne, garantissant une égalité devant la loi. Cette réforme se place donc en porte-à-faux avec les fondements de l’État indien. Or, avec le soutien d’une solide majorité dans les deux chambres du Parlement indien, le BJP a réussi à faire rentrer cet amendement en vigueur début 2020. Depuis quelques mois, des manifestations opposées à la loi ont dégénéré, causant de nombreux heurts entraînant la mort de dizaines de personnes.Le BJP a en effet un lourd passif de déclarations et d’actions nationalistes. Son ancêtre le BJS prônait déjà dans les années 60 une théorie politique entièrement fondée sur l’héritage traditionnel hindou, notamment à travers les principes de « l’humanisme intégral », conceptualisé par Deendayal Upadhyaya comme une voie médiane évitant les erreurs des traditions politiques occidentales, capitaliste comme communiste, dans le cadre de la Guerre Froide. C’est aussi sous le mandat de Premier Ministre de Atal Bihari Vajpayee, dirigeant du BJP, que l’Inde a adopté à la fin des années 90 une attitude plus agressive dans le conflit qui l’oppose au Pakistan dans la région du Cachemire. Enfin, au début des années 2000, le parti avait été accusé de « safraniser » l’histoire indienne dans les manuels scolaires : ce néologisme dénonce un révisionnisme historique visant à occulter les influences étrangères dans l’histoire de l’Inde et à mettre excessivement en valeur l’unité culturelle et politique du pays à travers les âges.

La victoire du BJP aux législatives de 2014 porte au pouvoir Narendra Modi, après dix ans de gouvernance du parti centriste modéré, l’Indian National Congress. Ce retour au pouvoir marque le début d’une accélération de la politique nationaliste. Celle-ci prend même progressivement une allure clairement anti-musulmane. À titre d’exemple, en 2017, le ministre en chef de l’Uttar Pradesh, un État du nord de l’Inde acquis au BJP, fait exclure de la liste du patrimoine touristique de l’État le Taj Mahal, merveille architecturale construite par un empereur moghol, musulman. Par ailleurs, le sentiment nationaliste s'infiltre dans tous les secteurs politique, éducatif et associatif : l’astrologie védique, discipline fondatrice de la pensée hindoue, est instaurée comme sujet d’étude dans le système universitaire. En définitive, cette perception de l’hindouisme comme âme de la nation indienne promeut une homogénéisation hindouiste de la société, appuyée sur l’intervention de l’État.

La question religieuse et ses difficultés ne sont pas nouvelles en Inde. Alors que le sous-continent pratiquait de façon plus ou moins homogène depuis un millénaire la religion hindoue, l’apparition et l’expansion soudaine de l’islam au Moyen-Orient mettra bientôt en contact l’Inde avec des pouvoirs musulmans qui cherchent à s’emparer de territoires dès le VIIIe siècle. L’influence islamique se fera sentir plus durablement à partir du XIIIe siècle, lorsque des dynasties venues d’Asie centrale établiront le Sultanat de Delhi dans le nord de l’Inde. Plus tard, l’Empire moghol, originellement fondé en Perse, s’étendra quasiment sur tout le sous-continent indien entre le XVIe et le XVIIIe siècle. L’implantation de l’islam dans la population indienne s’est faite de manière inégale sur tout le territoire et parfois au prix de persécutions religieuses : à la fin du XVIIe siècle, l’empereur Aurangzeb rétablit la jizya, l’impôt dû par les non-musulmans au pouvoir islamique, et détruit des temples hindous.

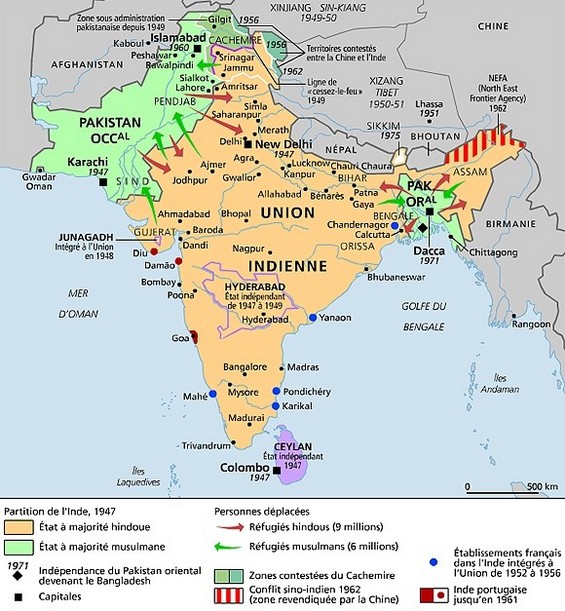

C’est au XXe siècle, après un siècle de domination anglaise étendue à tout le sous-continent, que l’Inde commence à remettre en question la domination étrangère de son territoire. Le mouvement indépendantiste mené par Gandhi se conçoit comme inspiré de la sagesse traditionnelle héritée de l’hindouisme ; la religion et la culture hindoues seront au centre des revendications par le peuple indien de spécificité et donc de souveraineté politique. Cependant, si Gandhi lui-même considérait que les musulmans faisaient partie de l’histoire de l’Inde et avaient leur place au sein d’un État indien indépendant, la majorité des militants de l’indépendance hindous penchaient à l’inverse pour un suprématisme hindou, considérant aussi l’islam comme une civilisation étrangère à l’Inde. En outre, la population indienne continuait d’être agitée par des tensions entre communautés hindoues et musulmanes. La partition de l’Inde, qui entérina l’incapacité des deux communautés religieuses à s’entendre politiquement, fut l’occasion d’émeutes et de violences, notamment lors des échanges de populations en 1947.

son territoire. Le mouvement indépendantiste mené par Gandhi se conçoit comme inspiré de la sagesse traditionnelle héritée de l’hindouisme ; la religion et la culture hindoues seront au centre des revendications par le peuple indien de spécificité et donc de souveraineté politique. Cependant, si Gandhi lui-même considérait que les musulmans faisaient partie de l’histoire de l’Inde et avaient leur place au sein d’un État indien indépendant, la majorité des militants de l’indépendance hindous penchaient à l’inverse pour un suprématisme hindou, considérant aussi l’islam comme une civilisation étrangère à l’Inde. En outre, la population indienne continuait d’être agitée par des tensions entre communautés hindoues et musulmanes. La partition de l’Inde, qui entérina l’incapacité des deux communautés religieuses à s’entendre politiquement, fut l’occasion d’émeutes et de violences, notamment lors des échanges de populations en 1947.

son territoire. Le mouvement indépendantiste mené par Gandhi se conçoit comme inspiré de la sagesse traditionnelle héritée de l’hindouisme ; la religion et la culture hindoues seront au centre des revendications par le peuple indien de spécificité et donc de souveraineté politique. Cependant, si Gandhi lui-même considérait que les musulmans faisaient partie de l’histoire de l’Inde et avaient leur place au sein d’un État indien indépendant, la majorité des militants de l’indépendance hindous penchaient à l’inverse pour un suprématisme hindou, considérant aussi l’islam comme une civilisation étrangère à l’Inde. En outre, la population indienne continuait d’être agitée par des tensions entre communautés hindoues et musulmanes. La partition de l’Inde, qui entérina l’incapacité des deux communautés religieuses à s’entendre politiquement, fut l’occasion d’émeutes et de violences, notamment lors des échanges de populations en 1947.

son territoire. Le mouvement indépendantiste mené par Gandhi se conçoit comme inspiré de la sagesse traditionnelle héritée de l’hindouisme ; la religion et la culture hindoues seront au centre des revendications par le peuple indien de spécificité et donc de souveraineté politique. Cependant, si Gandhi lui-même considérait que les musulmans faisaient partie de l’histoire de l’Inde et avaient leur place au sein d’un État indien indépendant, la majorité des militants de l’indépendance hindous penchaient à l’inverse pour un suprématisme hindou, considérant aussi l’islam comme une civilisation étrangère à l’Inde. En outre, la population indienne continuait d’être agitée par des tensions entre communautés hindoues et musulmanes. La partition de l’Inde, qui entérina l’incapacité des deux communautés religieuses à s’entendre politiquement, fut l’occasion d’émeutes et de violences, notamment lors des échanges de populations en 1947. Le Pakistan, ainsi que le Bangladesh qui prend son indépendance de l’État musulman en 1971, sont des États dont la majorité musulmane persécute les minorités religieuses et dont le gouvernement peine à faire évoluer positivement le niveau de vie de sa population. Le succès relatif de l’Inde par rapport à ses deux voisins lui donne un poids géopolitique incontournable dans la région. Appuyé sur la tradition nationaliste qui est la sienne, dans laquelle l’hindouisme est le principe même de la société indienne, tandis que l’islam est la marque d’une oppression passée venue de l’extérieur, Narendra Modi a donc l’ambition de faire de son pays un État hindou qui soit un contrepoids à l’influence de l’islam dans la région. C’est le sens de sa volonté de se poser en protecteur des minorités (chrétienne, jaïne, sikhe, bouddhiste…) que l’islam menace par ailleurs.

Mais la présence d’immigrés venus des pays voisins en Inde ne tient pas seulement à des questions religieuses. Les Bangladais qui émigrent en Assam le font principalement pour échapper à la misère économique qui affecte leur pays. Le problème des immigrés illégaux sur le territoire indien ne peut donc pas faire uniquement l’objet d’un traitement fondé sur des considérations religieuses, à moins d’instaurer une discrimination réelle à l’encontre de populations musulmanes parfois tout aussi victimes que leurs compatriotes chrétiens ou hindous des échecs durables des pays dont ils viennent. En cherchant à jouer un rôle parmi les principaux décideurs de la planète, l’Inde s’expose logiquement à la critique de la communauté internationale pour cette réforme qui instrumentalise le sort de millions de réfugiés sur son sol au profit d’un positionnement idéologique, faisant par là passer des intérêts géopolitiques avant les droits humains. Au regard du passé du pays et de son parti, il est aujourd’hui difficile pour Narendra Modi de justifier la formulation de cet amendement comme autre chose qu’une attaque dirigée contre les musulmans.